はじめに

広報担当者のみなさま。広報の業務は実に多岐にわたります。

- メディアリレーションの構築

- プレスリリースやSNS投稿の企画・運営

- 危機管理や社内広報の調整

これらを効率的に進めるには、自社の立ち位置を客観的に把握することが欠かせません。そこで役立つのがSWOT分析です。

「SWOT分析」と聞くと、経営企画やマーケティング専用のツールというイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、実は広報・PRの現場でも十分に応用できる強力なフレームワークです。

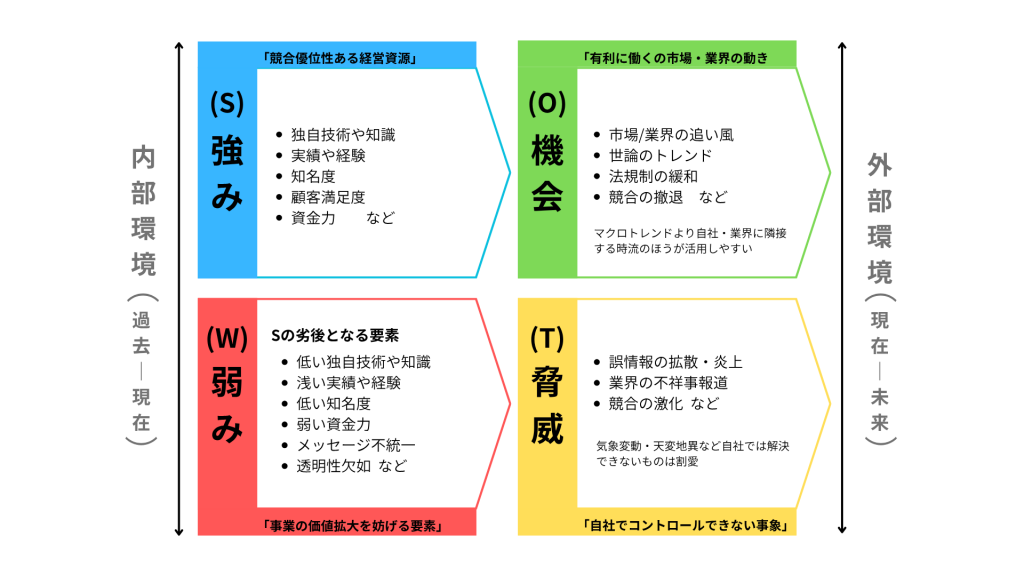

SWOT分析を使えば、自社の内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)を整理し、広報視点の課題を抽出しやすくなります。さらに一歩進めてクロスSWOT分析を活用すれば、広報戦略の骨子を描き、具体的な施策に落とし込むことも可能です。

広報は数値化しにくい業務が多く、どうしても感覚や経験に頼りがちです。そんなときにSWOTを取り入れれば、客観性のある戦略や施策の方向性を「見える化」することができます。

広報視点のSWOT分析とは?

「彼を知り己を知れば百戦殆(あやう)からず」。

古代中国の兵法書『孫子』の一節をご存じの方も多いでしょう。敵と自分の状況を正確に把握していれば、敗れることはないという意味です。現代では、ビジネスや就職活動など、競争を伴うあらゆる場面で「相手と自分を客観的に理解すること」の重要性を説く格言として広く使われています。

SWOT分析の考え方も、まさにこれと同じです。

SWOT分析は1960年代にアメリカで考案されたフレームワークで、Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の頭文字を取ったものです。

詳細な解説や事例は多くのサイトで紹介されていますので、ここでは広報の視点で簡単に整理してみましょう。

強み(Strength)

競合に対して優位性をもたらす要素(技術・実績・ブランドイメージなど)

たとえばー

- 模倣困難な技術や知識

- 高い知名度や信頼を得たブランド

- 顧客満足度が業界トップクラス

- 業界で影響力を持つ人物の存在

- 優れた立地

ワンポイント

「強み」と「良い点」を混同しないことが大切です。たとえば「店舗が新しくてきれい」は良い点ではありますが、それだけで集客につながらないなら「強み」ではありません。売上や信頼獲得に直結する経営資源こそが「強み」です。

弱み(Weakness)

競合と比べて劣る点や、機会を逃す要因となる内部課題

たとえばー

- 技術力・製品力の不足

- 知名度の低さ

- クレームの多さ

- 人材不足や高い離職率

ワンポイント

「弱み」と「脅威」を混同しないようにしましょう。弱みは内部要因であり、努力次第で改善できる要素です。また、視点を変えれば強みに転じることもあります。たとえば「古くて汚い店舗」も、ターゲットによっては「昭和レトロ」といった切り口に変えると「強み」に変わり得ます。

機会(Opportunity)

広報活動を有利にする「世の中ゴト」

たとえばー

- 市場や業界の追い風となるトレンド

- 規制緩和などの政治的動き

- 社会課題への注目

ワンポイント

市場・競合・世の中のトレンドなどから、自社の広報活動を有利にする「世の中ゴト」は広すぎるマクロトレンドではなく、自社に直結する地域や分野に絞るほど戦略に活かしやすくなります。「AI活用が加速」や「インバウンド拡大」などは「世の中ゴト」ではありますが、スケールが大きすぎたり自社に関係ない場合は割愛しましょう。

脅威(Threat)

企業の成長や存続を脅かす外的要因

たとえばー

- 業界での不祥事報道

- 自社の誤報道・炎上リスク

- 法規制やメディアガイドラインの厳格化

- 競合参入や激化

- 物価上昇や気候変動など

ワンポイント

脅威は多くの場合コントロールできません。そのため、広報戦略に活かせないもの(例:景気後退など)は無理に取り入れる必要はありません。

SWOT分析での注意点

目的を設定する

最初に「何を知りたいのか」を必ず決めてください。勝機を探したいなら「市場機会」と「自社の強み」に時間をかけます。リスク把握が目的なら「外部の脅威」と自社の弱みを照らし合わせながら、どこに回避策を置くかを考えます。目的が曖昧だと、分析は整理だけで終わってしまいます。

定義を明確にする

「強み」「弱み」は内部要因、「機会」「脅威」は外部要因──この切り分けをはっきりさせましょう。定義があいまいだと同じ事象をあちこちに分類してしまい、戦略がぶれます。

ひとつの事象を多面的に解釈する

事象は一方向で決めつけず、必ず「逆の見方」を試してください。たとえば、近くに同業者がオープンするのは脅威に見えますが、「取りこぼし顧客の呼び込み」や「地域連携の機会」といった機会にもなり得ます。弱みも同様です。「古い・ボロい」とされていた昭和の遊園地は、発想を変えて「昭和レトロ」という強みに変換し、集客に成功しました。

具体性にこだわる

要素はできるだけ数値や固有名詞を入れてください。「メディア露出が増えた」よりも「昨年比30%増」とした方が説得力が高まります。ただしあまりロジカルになりすぎて、思考の幅を狭めないように注意しましょう。

弱みや脅威に時間をかけすぎない

リスク対策が目的でなければ、弱みや脅威を深掘りしすぎないこと。そこから攻めの戦略は生まれにくいため、むしろ「機会」と「強み」を掛け合わせることに時間を使いましょう。

主観的になりすぎない

担当者だけで完結すると「うちは強い」というバイアスがかかりがちです。チームメンバーや他部署、外部の視点を必ず入れてください。客観性が増すことで、実行に耐える分析になります。

要素を絞る

あれもこれも挙げたくなりますが、各象限を3〜4項目に絞ってください。その方が優先順位が明確になり、戦略を実行に移しやすくなります。

定期的に見直す

環境や社内状況は常に変わります。分析を一度作って終わりにせず、年1回を目安に更新してください。新しい機会や脅威を反映させることで、生きたツールになります。

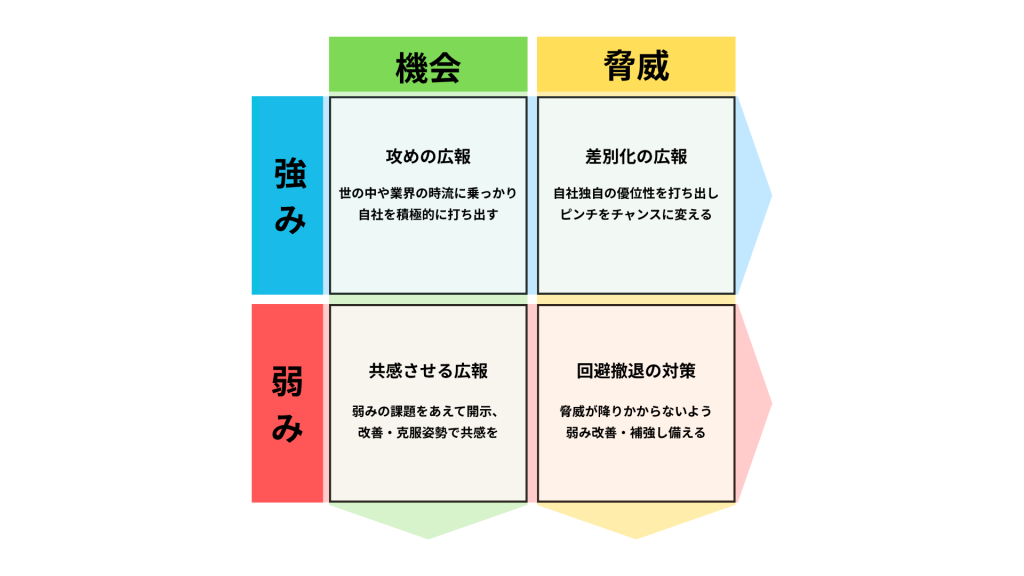

広報視点でクロスSWOTを導く

SWOT分析は、自社の特徴や外部環境を把握するうえで有効ですが、それだけでは「要素を並べただけ」で終わりがちです。実際にメディアに伝わる物語や取材企画に落とし込むためには、強み・弱みと機会・脅威を組み合わせて解釈し、ニュース性や共感ストーリーに変換する「クロスSWOT」の視点が不可欠です。広報活動におけるクロスSWOTは、単なる情報整理から一歩進めて、実際にアクショナブルな広報施策につなげる思考フレームとして活用できます。

強み(Strength)✖️機会(Opportunity)

たとえばー

強みを社会的潮流に乗せ、ニュースバリューを創出

強み(独自の専門性・ブランド哲学・顧客基盤)と、機会(業界トレンドや社会的関心)を組み合わせ、報道価値の高い「時流に合ったストーリー」に変換

- 施策イメージ:

- プレスリリースでは「独自の強み」を“社会課題解決”の文脈に置き換えて発表(例:地域の空き家課題 × 自社の相談サービス)。

- 記者向け企画では、業界が注目するテーマ(高齢化、DX、脱炭素など)に対し「実践事例の先進企業」として自社を登場させる。

- SNS発信やオウンドメディアでは、「今の社会に必要なことを自社はこう実現している」という物語調のコンテンツ化。

強み(Strength)✖️脅威(Threat)

たとえばー

危機を好機に変える“解決役”として登場させる

強みを、脅威(業界リスクや社会的な懸念)と重ね合わせ、危機的文脈の中、競合優位性を訴求した文脈で打ち出す。

- 施策イメージ:

- 業界のネガティブ報道(人材不足、価格高騰、淘汰)に合わせ、「こうした時代だからこそ強みが活きる」という切り口で自社の競合優位性を訴求する。

- 代表インタビューで「脅威を前提に、どう備えるか」を具体的に語らせ、業界全体の論点に答える立ち位置を確立。

弱み(Weakness)✖️機会(Opportunity)

たとえばー

課題を開示し、挑戦を物語化して共感を得る

弱みを隠すのではなく、機会と掛け合わせて「改善ストーリー」や「挑戦ストーリー」として積極的に発信。共感や応援を得やすい素材に転換。

- 施策イメージ:

- プレス発表で「弱みを率直に開示」→「だからこそ挑戦を始めた」という流れを明示(例:専門人材不足→育成プログラム開始)。

- 記事化の際は「困難に直面する企業が新たな手を打つ」ストーリーを用意し、ドラマ性を演出。

- SNSや広報誌では「課題と挑戦の歩み」を連載企画化し、生活者目線で共感される語り口を強化。

弱み(Weakness)✖️機会(Threat)

たとえばー

先手の説明と透明性でリスクを信頼に変える準備

弱みと脅威が重なった場合、メディアや生活者からの不信や批判につながる可能性が大きい。ここでは「情報統制」ではなく**「先手の説明」や「透明性の担保」を優先**した対策を検討する。

- 施策イメージ:

- 批判が起こりやすいテーマ(安全性、価格転嫁、環境対応の遅れなど)は、想定問答やデータを事前に整理し、外部から問われる前に発信。

- 第三者の専門家コメントや有識者の推薦をセットで提供し、発信の信頼度を高める。

- 危機時のFAQやファクトシートをあらかじめ準備し、「誤解されやすい論点」に自社の立場を即時提示できる体制を作る。

SWOT単体では見えにくい「行動への橋渡し」を示すのがクロスSWOTです。広報では特に「攻めの話題化(SO)」と「守りのリスク対応(WT)」を両輪で考えることができます。

もちろん、すべての組み合わせを網羅する必要はありません。まずは強み×機会(SO)に注力し、無理なく施策に落とし込みましょう。

まとめ

広報業務は、成果や効果を数値化しにくく、どうしても感覚や経験則に頼りがちです。そんな状況でも、SWOT・クロスSWOT分析を活用すれば、見えにくい広報の戦略や施策の価値、主旨、意義を構造化して可視化することができます。

- 俯瞰的な環境認識:社内の強み・弱みと、社会潮流や市場動向を同時に整理できる

- 戦略的方向性の明確化:攻めと守りの広報施策を体系化でき、企画や実行の優先順位が明確になる

- 危機管理の強化:WT戦略を通じて、想定される最悪の事態に備えることができる

また、分析を通して「なぜその施策を行うのか」「どの強みを活かしているのか」「どのリスクを想定しているのか」を論理的に示すことが可能です。これは社内共有や上層部への説明だけでなく、広報活動の自己検証にも役立つツールとなります。

広報は、会社の外の目と会社の内の声をつなぐ架け橋です。感覚や属人的な経験だけに頼らず、フレームワークを使って戦略を言語化・体系化することは、組織にとっても、広報担当者にとっても大きな武器になります。まずは簡単に書き出してみることから始めましょう。そこから見えてくる「自社らしい広報の方向性」が、戦略的な広報の第一歩となります。

本記事を参考に、ぜひSWOT視点で自社の広報戦略を設計してみてください。