はじめに

『どの資金調達手段を選ぶべきか?』

スタートアップやアトツギベンチャーの経営者にとって、これは事業成長のスピードを左右する最も重要な決断です。資金調達の手段にはそれぞれ異なるルールがあり、選択を誤ると「資本政策の歪み」や「返済負担による資金繰り悪化」といった深刻なリスクにつながりかねません。

連載「スタートアップ・ベンチャー資金調達戦略大全」第2回は、その複雑なパズルを解くための羅針盤です。代表的な資金調達手段である出資・融資・助成金・クラウドファンディングを徹底比較し、さらに最新のVC(ベンチャーキャピタル)・CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)の動向も盛り込みます。関西や地域発のスタートアップ経営者にも役立つ「最適な選択肢」を戦略的に見極める方法を解説します。

1. 資金調達手段の全体像

スタートアップが活用できる代表的な資金調達手段を、その本質とともに整理します。

- 出資(エクイティファイナンス): 株式を発行して(

※1)資金を得る「リターンを求める投資」。

※1 特にスタートアップでは、株式をすぐに渡さず、将来のラウンドで株式に転換する仕組み(コンバーチブルノートやSAFE)が活用されることがある。 - 融資(デットファイナンス): 金融機関から借り入れる「返済義務のある借金」。

- 助成金・補助金: 国や自治体から交付される「返済不要の事業支援金」。

- クラウドファンディング: 不特定多数から資金を集める「共感ベースの資金調達」。

2. 代表的な資金調達手段の徹底比較

それぞれの手段について、メリット・デメリットと具体的な活用例を見ていきましょう。

出資(エクイティファイナンス)

- メリット: 返済不要、投資家のネットワークやノウハウを活用できる、信用力向上。

- デメリット: 株式の希薄化(持株比率の低下)、経営への影響力が強まる。

- 活用例: シリーズAで数千万円〜数億円、シリーズB・Cで数億〜数十億円規模の大型調達に。将来的なIPOやM&Aを目指すなら、投資家との関係性構築が不可欠です。

融資(デットファイナンス)

- メリット: 株式の希薄化がない、金利負担は条件次第で低コスト、信用力を高める実績となる。

- デメリット: 返済負担(キャッシュフロー悪化リスク)、個人保証や担保を求められる場合も。

- 活用例: 日本政策金融公庫の創業融資や、成長後のつなぎ資金として銀行融資。売上が立ち始め、返済計画を立てやすい段階で有効です。

助成金・補助金

- メリット: 返済不要、地域に根ざした企業にとっては活用しやすい、信用力や知名度の向上。

- デメリット: 採択に時間がかかる、競争率が高く書類作成に手間がかかる、使途が限定される場合が多い。

- 活用例: 経産省の補助金や地方自治体のスタートアップ支援制度など。専門家や支援機関と連携し、効率的に申請準備を進めるのが得策です。

クラウドファンディング

- メリット: 顧客から直接資金を得られる、新規顧客開拓や話題化につながる、プロダクトの需要をテストできる。

- デメリット: 達成率が低いと逆効果、プロモーションが必須、資金規模は限定的。

- 活用例: 新製品ローンチ時の市場ニーズ検証や、コミュニティ形成。プロダクトの魅力をストーリーとして伝える力が成功のカギとなります。

資金調達手段の比較表

各手段のメリット・デメリット、向いているフェーズを以下の表にまとめました。

| 手段 | メリット | デメリット | 向いているフェーズ |

|---|---|---|---|

| 出資(エクイティ) | 大規模調達、経営支援 | 持株比率希薄化、経営権影響 | シリーズA以降〜B・C |

| 融資(デット) | 持株維持、安定性 | 返済義務、担保・保証 | シード以降全般 |

| 助成金・補助金 | 返済不要、信用力 | 申請負担、不確実性 | シード・アーリー |

| クラファン | PR効果、顧客検証 | 小規模調達、失敗リスク | プロダクト開発段階 |

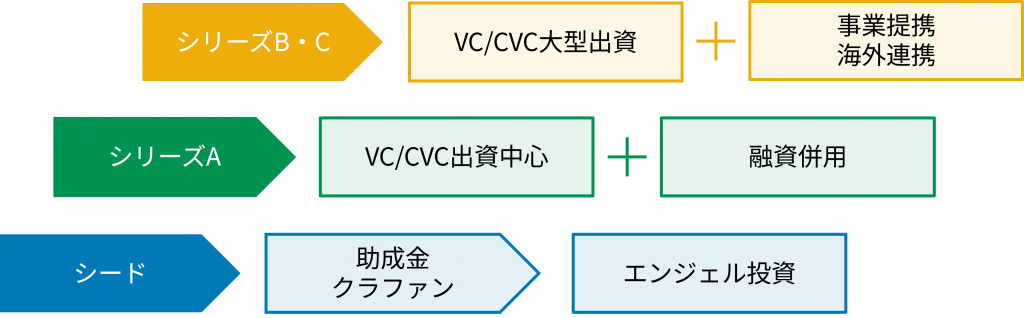

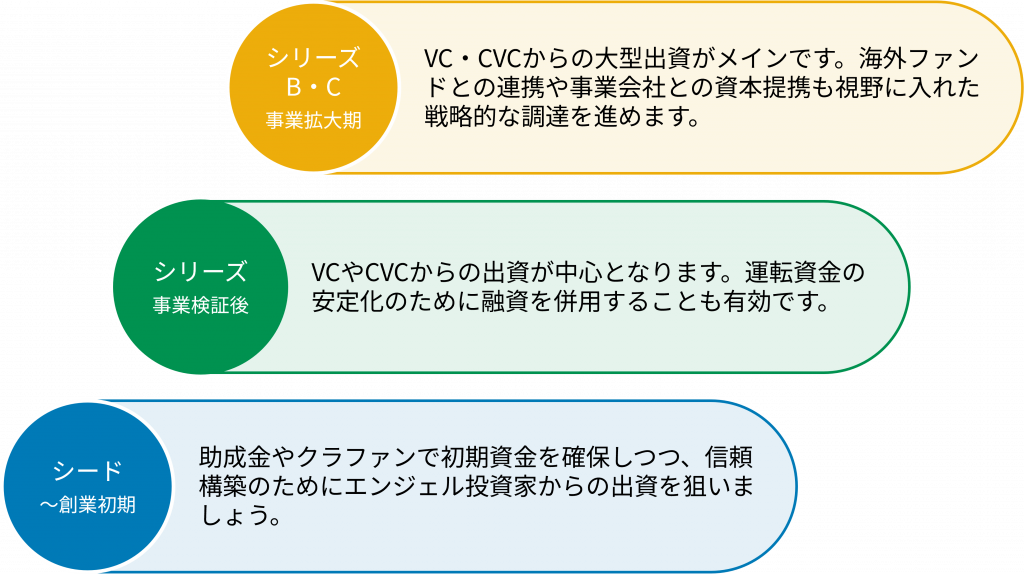

<図:フェーズ別調達戦略>

3. VC・CVCの最新動向

VCやCVCは、もはや単なる資金提供者ではありません。最新のトレンドを理解し、彼らを「成長のパートナー」として活用しましょう。

VCから『成長の共同創業者』を得る

近年のベンチャーキャピタルは、単なる資金提供にとどまらず、経営に深く関与する「ハンズオン支援」を強化しています。

- PMF(プロダクトマーケットフィット)の検証支援: 顧客インタビューやユーザーデータ分析を伴走し、事業の磨き込みを支援。

- 採用候補者の紹介: CXOクラスや専門人材を、投資先企業へ紹介。

- 営業リード提供: 大手企業や行政とのコネクションを活かして販路開拓をサポート。

CVCで『事業シナジー』を加速させる

コーポレートベンチャーキャピタル(CVC)は、投資リターンだけでなく親会社との事業シナジーを重視する傾向が強まっています。

- PoC(概念実証)から共同で進めるケース: 親会社の事業部門と連携し、技術を実際の業務フローに組み込み検証。

- 販売チャネルの共有: 親会社の顧客基盤を活用して、スタートアップ製品を展開。

- 共同開発: 研究開発機能とスタートアップ技術を掛け合わせ、新規事業をスピーディに市場投入。

特に関西・地域のスタートアップにとって、CVCとの連携は、資金調達だけでなく事業拡大の強力な起爆剤となり得ます。

4. フェーズ別の調達戦略とケーススタディ

最適な資金調達は、自社の成長フェーズによって異なります。

まとめと次のアクション

資金調達に「万能な正解」はありません。各手段の特徴を理解し、自社の成長フェーズや目指すゴールに合わせて戦略的に選択することが重要です。

次のステップとして、この記事で得た知識を基に、以下の3つのアクションを実行してみましょう。

- 自社の現在地を確認する: 資金調達の「フェーズ診断チェックリスト」を活用し、自社の立ち位置を明確にします。

- 最適な手段を組み合わせる: 目的に応じて、出資、融資、助成金などを戦略的に組み合わせるシナリオを描きます。

- キーマンとの接点を増やす: 次の資金調達に向け、投資家や支援者とのネットワークを広げるための行動を起こしましょう。

次回(第3回)は、『ランウェイと資本政策の超基本』。資金が尽きる前に次の一手をどう打つか、そして経営権を守りながら成長するための資金計画の設計方法を解説します

関連記事のご紹介

- 【第1回】資金調達は会社の成長戦略|スタートアップ経営者が失敗しないための全体像(連載「スタートアップ・ベンチャー資金調達戦略大全」)

- 経営者が知っておくべき広報の役割

- スタートアップこそファクトブックを作ろう!