メディアフックとは

広報において「メディアフック(Media Hook)」とは、メディア(報道関係者やウェブニュース記事を書く人たち)の関心を引き、記事や番組で取り上げてもらうための“きっかけ”となる要素のことです。つまり、「なぜこのニュースが報道されるべきなのか」という理由を明確にするポイントです。

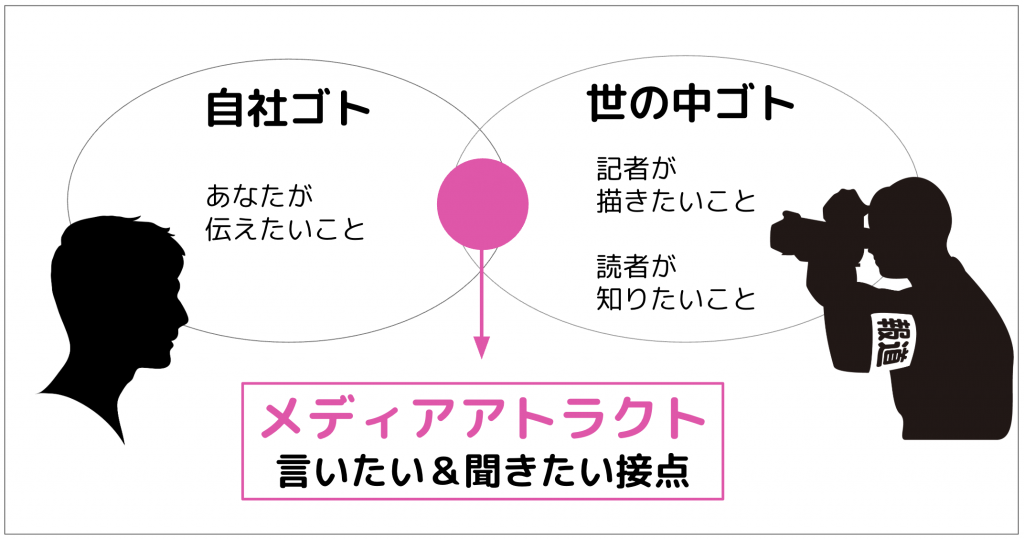

⭐️このご時世「フック(引っ掛け針)」という表現にネガティブな響きがあるかもしれません。そこでこの記事では、メディアフックを「メディアアトラクト(Media Attract=メディアの関心を魅力的に引き寄せるもの)」という表現で解説してみたいと思います!

メディアアトラクトとは

プレスリリースやメディアへの情報提供が、単なる自社製品やサービスのアピールで終わってしまうケースが多く見られます。確かに、その情報が世の中に存在しない全く新しいものである場合は、新規性やユニーク性の観点からニュースとして取り上げられることもあります。

しかし、メディアが本当に注目するのは、その商品やサービスが「世間の出来事や課題とどう関係し、どんな意義があり、何を解決・提案できるのか」という点です。プレスリリースが単なる企業のアピールや宣伝に終始すると、ニュースとして取り上げられる可能性は低くなります。

メディアアトラクトを活用することで、自社の情報と世間を結びつけ、提供する情報により高いニュース価値を持たせることができます。

つまり、「自分ゴト(企業の情報)」=自社が伝えたいことと「世の中ゴト(社会の関心事)」=世間が知りたいことの接点を見つけることがメディアに注目されるための鍵です。メディアアトラクトは、このふたつをつなぐ架け橋となります。

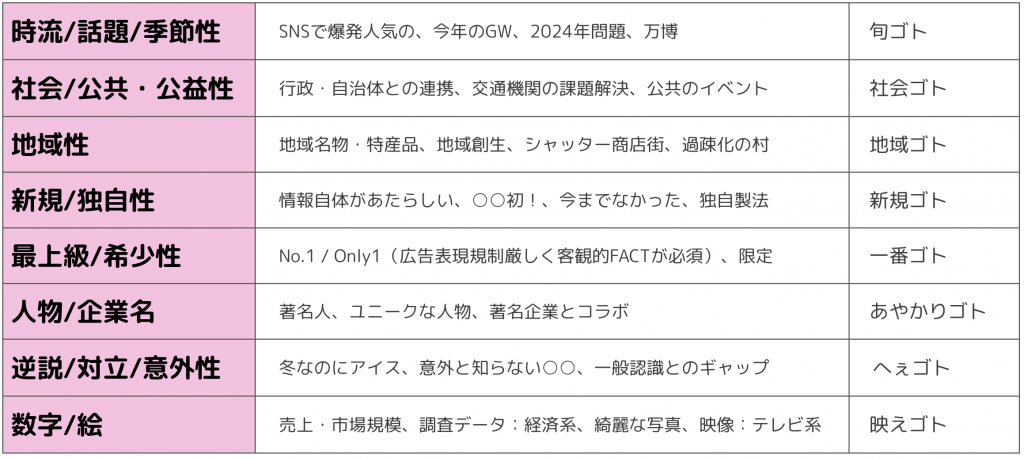

メディアアトラクトの8つの要素

では、メディアアトラクトにはどういうものがあるのでしょうか。代表的なものをを見ていきましょう。

(1) 時流/話題/季節性(旬ゴト)

SNSで爆発的に人気となった話題、特定の季節のイベント(GW、万博)、社会問題(2024年問題)など、タイムリーな要素を取り入れる。

(2) 社会/公共・公益性(社会ゴト)

行政・自治体との連携、交通機関の課題解決、公共イベントの開催など、社会的な影響が大きいテーマと絡める。

(3) 地域性(地域ゴト)

地域名物・特産品、地域創生、シャッター商店街の活性化、過疎化対策など、地域に根ざした話題を提供する。

(4) 新規/独自性(新規ゴト)

「○○初!」「今までになかった○○」など、新しい情報や独自製法・技術を強調することで注目を集める。

(5) 最上級/希少性(一番ゴト)

「No.1」「Only1」などの最上級表現。ただし、広告規制が厳しいため、客観的なデータや事実の裏付けが必要。

(6) 人物/企業名(あやかりゴト)

著名人やユニークな人物、または有名企業とのコラボレーションなど、関係者の知名度を活かす。

(7) 逆説/対立/意外性(へぇゴト)

「冬なのにアイス」「意外と知られていない○○」など、一般的な認識とのギャップを作ることで興味を引く。

(8) 数字/絵(映えゴト)

売上や市場規模、調査データ(経済系)、美しい写真や映像(テレビ向け)など、視覚的・データ的なインパクトを活用する。

メディアは日々、膨大な数のプレスリリースや情報を受け取っており、1日に数百件もの情報が各メディア担当者のもとに届くとも言われます。

そのため、特にニュースバリューがない情報や、記者の興味を引くポイントが見当たらない情報は、他の多くの情報の中に埋もれてしまい、記事化されることはありません。

しかし、適切なメディアアトラクトを効果的に活用することで、記者の目に留まりやすくなり、メディア掲載の可能性が大きく向上します。

さらに、記者が求める要素を満たすことで、より深い取材や継続的な関係構築にもつながる可能性が高まります。

効果的なメディアアトラクトの作り方

(1) ターゲットメディアをリサーチする

メディアによって求める情報は異なります。ターゲットとなるメディアや記者がどのようなテーマに関心を持っているのかを調査し、それに合ったアトラクトを考えましょう。

(2) 「今だからこそ伝えたい理由」を明確にする

ニュースには「タイミング」が重要です。季節のイベント、社会情勢、流行などに関連付けて、「なぜ今、この情報が重要なのか?」を明確にしましょう。

(3) ストーリー性を加える

単なる商品・サービスの発表ではなく、人の感情を動かすエピソードを盛り込むことで、記者の興味を引きやすくなります。

(4) 独自性や新規性を強調する

「他とどう違うのか?」「これまでにない視点があるか?」を意識し、ユニークな切り口を作りましょう。

(5) データや専門家の意見を活用する

客観的な裏付けがあると、メディアにとって信頼できる情報となります。調査データや専門家のコメントを活用することで、説得力が増します。

具体的な事例

事例1:新商品発表にストーリーを加える

BAD例:「当社は最新のエコバッグを発売しました。手軽に持ち運べる商品です。」

GOOD例:「プラスチックごみ削減に貢献!〇〇の町の漁業で出る廃棄素材を活用した、海を守るエコバッグが誕生。地域の環境保護活動と連携し、循環型社会の実現へ」

→ 社会的インパクトを意識し、地域性や環境問題といった具体的なストーリー性を持たせる。

事例2:時流に乗せる

BAD例:「健康に良い食品を販売します。栄養価が高いです。」

GOOD例:「コロナ禍で高まる健康志向!20代~40代の約76%が注目する話題のスーパーフード〇〇とは?」

→ トレンドを意識し、具体的なデータと時流に沿った背景情報を加えることで、より説得力のある内容に。

まとめ

あなたが提供する情報の全てにメディアアトラクトを加えられるわけではありませんが、その情報をメディアアトラクトの観点から多角的に見直し、深く掘り下げる努力を続けることが重要です。例えば、その情報が地域社会にどのような影響を与えるのか、時代の流れとどう関連しているのか、あるいは独自の視点や意外性がないかなど、様々な角度から検討を重ねることで、メディアにとってより魅力的な情報となる可能性が高まります。たとえ一見してニュース性が低いと思われる情報でも、丁寧な分析と工夫次第で、価値ある情報として生まれ変わる可能性を秘めているのです。

「なぜこの情報がニュースとして取り上げられるべきなのか?」という視点から

- ターゲットメディアをリサーチする

- タイミングを意識する

- ストーリー性を加える

- 独自性や新規性を強調する

- データや専門家の意見を活用する

これらのポイントを押さえ、メディアに響く情報発信を心がけましょう!